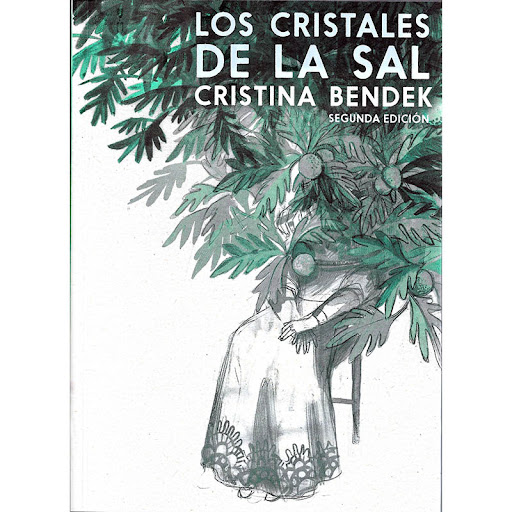

Como parte del Plan lector 2024, Diario de Paz Colombia promovió la lectura de Los cristales de la sal, una novela escrita por la autora sanandresana Cristina Bendek, ganadora del Premio Elisa Mújica en 2018 y publicada en el año 2019 por la editorial Laguna Libros. A través de la voz de Victoria Baruq, esta obra nos invita a descubrir el presente y la historia de la isla de San Andrés y a vivir una experiencia de conexión con el archipiélago distinta a la visión turística. Si te anima adquirir este libro, puedes seguir este enlace. 🤓📚👌🏽

Los cristales de la sal

(Fragmento inicial)

Por Cristina Bendek

Para las islas, para su poderoso espíritu.

Para mis padres y mis abuelos. Para mis hermanas, Karen y Angela. Para mi hermano, Antonio. Para todos mis amigos, que dieron su ritmo a estas líneas.

Para Aura María, que descansas en el mar.

Pretend that this is a time of miracles and we believe in them.

—Edwidge Danticat, Krik? Krak!

Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie.

—Giuseppe Tomasi di Lampedusa, El Gattopardo

I. LA MALDITA CIRCUNSTANCIA

Yo soy de esta isla del Caribe.

Nací hace veintinueve años en una formación curiosa de coral, la casa de un montón de gente que ha coincidido aquí, no toda de buena gana. Apenas estoy reconociendo este núcleo surrealista del que me autoexilié hace quince años, del que salí volada cuando todos los que podemos huímos, después del bachillerato. Todavía los mosquitos no me reconocen, ni el sol, y soy menos nativa que extranjera. Los modismos, los acentos, las formas de moverse y de hacer las cosas, se me hacen exóticos ahora, en vez de ordinarios, como antes. Cada palabra mal pronunciada activa una alarma, cada señal de excesiva confianza y cada arreglo improvisado, la falta de afán y la sensación de que todo está a mediohacer. Todo esto parece estar tocando puertas cerradas, llamando a despertar a una horda de habitantes desconocidos, dormidos, dentro de mí.

Mi suelo natal es una isla diminuta en un archipiélago gigante que no alcanza a salir completo en los mapas de Colombia. La vida aquí es como un diálogo abierto entre los anhelos y el letargo, se siente el paso del tiempo en los metales oxidados, en las palmas que ya no dan coco y en las caras de piel curtida. Volví a ver esas caras, esos ojos de indagatoria, los primeros días cuando quise ir al sur y tomé la ruta equivocada. Contra toda expectativa, me perdí en un óvalo que tras una hora de recorrido lo arroja a uno al mismo punto de inicio. El bus me dejó en un lugar de la Avenida Circunvalar, entre la Cueva de Morgan y el Cove. Entonces tuve tiempo para pensar, en el ardiente paseo de unos tres kilómetros, hasta que apareció otro bus que venía del camino Tom Hooker. Bajo el sol de la tarde me pareció haber andado el triple, sentí que la isla se estiraba con cada paso que daba, que así se burlaba de que la sintiera tan pequeña, todo siempre con el mar al lado y detrás.

Las alergias de las picaduras en mis piernas, grandes círculos rosados que el primer día me dieron un susto, van cediendo luego de dos semanas de ataques. La brisa se siente húmeda y fresca a esta hora. El balcón trasero en el segundo piso es mi refugio, el escape al calor de la casa. No tengo aire acondicionado, pero tengo whisky. Whisky barato, Black & White. Es lo que había en la tienda. Mi mesa auxiliar es un bafle viejo recubierto de madera, ahí está el círculo líquido del culo del vaso, mojando un par de hojas sueltas que he decidido llenar de garabatos. Soy una residente más en un largo verano, otra de las que salen a secarse el sudor en las terrazas a la hora en que las cigarras empiezan a cantar y el viento levanta el polvo de calles repletas.

Un trago frío me baja por la garganta. El ruido del hielo derritiéndose en el vaso. Ah, de este ruido nace ahora un placer discreto, una calma en la que mi espalda, adolorida, se relaja, mis brazos se sueltan. Oigo relinches, resoplidos. El gallo del vecino canta a esta hora, como a cualquiera. Canta cuando le da la gana. Los animales anuncian la oscuridad, yo la recibo bebiendo para perderme entre los ruidos y los puntitos arriba, en las constelaciones que nos miran como siempre, visibles aquí, lejos de la ciudad.

Ciudad, mi nueva versión de infierno.

Hace un mes miraba por mi ventanal de doble altura hacia la cafetería gringa en la contraesquina de la calle Río Balsas en México, cuando sonó el intercomunicador. Cinco pisos abajo, el hombre de la recepción me avisaba que traían un paquete para mí, pedí que siguiera quien fuera y esperé en la puerta. Del elevador salió el chofer de mi ex. Venía a dejarme una caja con correspondencia enviada antes de que cambiara la dirección, y una cartica colegial con una letra desgarbada que me pedía un momento para hablar. Le dije al chofer que esperara y escribí en el mismo papel: «No». Entré, tiré la caja en el piso, me puse unos jeans desteñidos, tenis y camiseta blanca, y salí a caminar de nuevo la ciudad, sin bañarme todavía. Fui a recorrerla con paciencia, como hacía cuando recién había llegado, cuando aún me deslumbraban las fachadas neocoloniales, el Art Déco y los monumentos a la Historia.

Mi divorcio, como le digo, coincidió con una llamada de la encargada de cuidar esta casa en el islote. Desde los seis mil kilómetros a los que me hablaba con ese acento que por crianza asocio siempre con el cariño, me contó que estaba vendiendo sus cosas para dejar San Andrés definitivamente. Su mamá estaba enferma y sola en un pueblo de Sucre, y además la vida aquí le resultaba cada vez más angustiante. Me pedía indicaciones sobre con quién dejar las llaves de la casa a partir de mediados de julio. Le dije que la llamaría el lunes siguiente y colgué. Pensé en un millón de cosas, pero no me costó mucho unir los puntos.

Ese sábado, luego de colgar, empecé contando mis pasos, que sentía retumbar en las sienes, aturdida todavía por una reciente recaída. Caminé y caminé, fijándome en los locales de las cafeterías y los restaurantes vacíos. A esa hora todavía la colonia estaba sola, a diferencia del centro de la ciudad. No saludé a nadie en el camino, a pesar de que las caras se me hicieron todas conocidas. Después de un tiempo, de un cierto número de contactos y de rutinas diarias, cualquier lugar comienza a sentirse como un pueblo, por más grande que sea.

Caminé hasta que perdí la cuenta, hubiera llegado hasta la Basílica de Guadalupe, hasta el Cerro del Tepeyac, pero me devolví en la glorieta de Cuitláhuac hacia avenida Juárez. Pasé el Palacio de Bellas Artes y el fastuoso edificio de correos, tomé la peatonal de Madero hasta el Zócalo, anduve viendo individuos repetidos, una y otra vez, como si mi entorno se estuviera desenrollando, desdoblando como se desdobla un fajo de papel picado, a mi derecha, a mi izquierda, con figuritas iguales, sobre un fondo estéril de concreto. La melodía desde las cajas de música en las esquinas, accionadas con un torno por el brazo cansado del limosnero, me hizo ver a la ciudad como la parodia de un circo malo. Luego de ver la bandera ondeante en la Plaza de la Constitución y las carpas blancas de un largo plantón por los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, regresé a la colonia Cuauhtémoc. Tomé Paseo de la Reforma hacia la zona coreana, mirando de nuevo hacia la columna de Niké, puesta en medio de una rotonda en el cruce con la avenida Florencia. Recordé el poder que sentía cuando veía el ángel bañado en oro. Me pareció que era otra la persona que había sentido calma esas noches, cuando encontraba algún asiento y me quedaba absorta en la diosa alumbrada de neón violeta, viendo la sombra imponente del león de bronce proyectada sobre las fachadas de los rascacielos. La diosa, su voz que antes sonaba en mi cabeza, se quedó callada, no interrumpió mi malestar ni mis dudas, como si esa parte de mi consciencia me hubiera dado permiso de doblar las rodillas. La miré de reojo, con tristeza sumisa, sin fuerza para tener rabia.

Tomé el celular y me puse los audífonos. Llamé a una compañera de la sucursal en la que trabajaba, y que vivía cerca, nos pusimos cita en un café de cadena. Yo necesitaba ayuda con una reclamación de seguros y con un par de renovaciones, le conté que me iría unas semanas, tal vez unos meses. Le ofrecí parte de mis comisiones por manejar la cartera el tiempo que estuviera lejos, «¿cuánto tiempo te vas, luego? ¿Y Roberto?», preguntó con su marcadísimo acento chilango. Me miró con ojos oscuros grandes, agachados. Quién sabe cuánto tiempo, dije. Estuve unas dos horas con ella y la llamada en el camino de regreso fue para alguien a quien sabía que le interesaría la cesión de mi contrato de arrendamiento recién renovado. El apartamento, de dos habitaciones y una inmensa sala de estar, estaba en un edificio premio de arquitectura, de estilo funcionalista. Me había tomado mucho tiempo conseguirlo a mi gusto, amueblado parcialmente con estilo ecléctico y con una ubicación céntrica pero silenciosa. Yo arrendaría solo el depósito para guardar algunos muebles y algo de ropa que no me serviría de nada en el Caribe.

Me largué con angustia, aunque la ciudad en verdad no me opuso resistencia. Claro que me llamaron, amigos, colegas, potenciales nuevos amantes. Claro que hubiera soportado más, ¿pero para qué? Poder, solo por demostrar que puedo, romperme para cumplirle al pasado con sus decisiones, para cumplirme a mí unas promesas como si fueran una camisa de fuerza, ocuparme, distraerme para salvarme del miedo que sentí luego del accidente de mis padres y con mi diagnóstico. Hace años hubiera preferido desgarrarme en vida, solo para no volver nunca a San Andrés, para no recoger los pasos, que es lo que uno hace cuando no tiene ni puta idea de lo que quiere.

El vaso suda sin control, los últimos cubitos naufragan hasta deshacerse. El instinto me hace repasar cada tanto los guardaescobas y las esquinas del techo. Por suerte esta vez no encontré nada, no veo cucarachas en la terraza, apenas hay un par de salamandras que se la pasan cantando. Vuelvo a mi mesa auxiliar, de la que no ha sonado música en al menos veinte años. No la necesito tampoco. Muy lejos, al borde de lo audible, detrás del ruido de turbinas, suena un acordeón.

El vuelo de regreso a Colombia fue lo más placentero que he vivido en mucho tiempo, debo decir, más que los vuelos a las convenciones y los triunfos comerciales, más que las súplicas de Roberto o que las despedidas de los amigos. Cuando despegamos vi, desde el dolor de los ojos hinchados los dos volcanes en el Valle de México, los dos amantes, el guerrero y la princesa. La Iztaccíhuatl, la mujer dormida, estaba rocosa y despojada de su nevada, y el Popocatépetl, humeando. Sentí magia de nuevo con esa despedida, como cuando me flechó por primera vez la ruina moderna que ocupa las faldas de los amantes. ¿En qué momento, en qué momento me ensombreció la nata? No lo sé decir. Ciudad de México fue renovadora, aprendí a vivir con mi condición crónica, a tomar mezcal sin que se me disparara la glucosa y a amar a un extraño que me ofreció lo que pudo.

Luego, poco a poco, la ciudad me tragó entera, con sus vicios, su machismo y su lluvia ácida, con la capa de esmog que la cubre día tras día, con la gente hipócrita, con Roberto y sus mentiras. Un día compré una revista de la que cayó una separata escondida en la que aparecía el Caribe. De la nada me acordé de que yo venía de ahí, de ese mundo de belleza exagerada. Después del peor ataque de hipoglucemia que he tenido desde la muerte de mis papás, luego de un día de mierda que acabó con un desmayo en medio del tráfico de la ciudad, decidí que necesitaba estar aquí, aislada, sola.

Ladran los perros.

Las cigarras me hacen olvidar, el ritmito me relaja y dejo de repasar por un instante que la glucosa debe estar por debajo de 130 miligramos sobre decilitros, que debajo de 70 puedo desmayarme, que todo eso lo aprendí como distrayéndome del duelo de hace años para no morirme yo también. Pero mi cabeza vuelve a repetirlo, como un rayo, un kit con información de supervivencia. Me pinchaba los dedos todos los días, todo el día, tenía pequeños cayos en las yemas y cada una de las tres inyecciones diarias de insulina era una tortura. Ya no me duelen, ni las siento. Luego salió el sensor que ahora uso, reviso mis niveles con la pasada del monitor negro. Dice 100, estable, por las últimas dos horas. Debo contar siempre, una operación automática, contar gramos de carbohidratos y azúcar, calcular unidades de insulina, contar horas de ayuno, calorías, tiempo de actividad física. Ahora que lo pienso, mi vida era más fácil aquí.

San Andrés es, de un lado, tal como la recordé con ese número de Forbes Travel, considerando que sabía que no es lujosa u organizada, como lo pintan en las imágenes Curazao o las Islas Vírgenes Británicas. La belleza del mar es cautivante, parece ser exactamente el mismo que la última vez que lo vi a través de la ventanilla, en un despegue hacia Bogotá. Seguramente ahora que perdí la costumbre me enamoraré de nuevo del paisaje. También sé que, al menos este Caribe, es un completo desastre. Y sé que es lento, tiene su propio compás. Reprochar no sirve de mucho. A nadie le importa incumplir citas, cancelarlas sobre la hora o dos horas después, a los trabajadores menos. Hacer un plan aquí es una terquedad; se hace más por mantener una formalidad que con la intención de llevarlo a cabo. En cualquier momento algo extravagante puede pasar, y lo mejor es mantenerme abierta para no perder la paciencia, por pura salud mental.

Sobrevolar el archipiélago fue muy conmovedor. Venía exhausta de la salida del valle, de tantos cierres a medio hacer y de la escala en Bogotá. Tras una hora y media de vuelo sentí el inicio del último descenso y el lecho azul oscuro empezó a vetearse de verdes vivos.

Cerré los ojos y empecé a recrear la sensación del agua salada rodeándome el cuerpo. Pronto los cayos del sudeste aparecieron, no lo recordaba, o tal vez nunca lo supe, pero la perspectiva aérea los convierte en una enorme mariposa bordeada por la espuma blanca de las olas que rompen contra el arrecife. El avión vira a la derecha, desciende un poco más y aparece algo increíble, entre nubes, el famoso caballito de mar, rendido a su elemento, delineado por la costa de playas y rocas. Desde el aire la isla parece ese animalito, un navegante, una porción de este archipiélago de coincidencias fantásticas. Qué pequeño este territorio, el avión sobrevuela por la parte oeste, sobre el mar, hasta que toca tierra y frena enseguida en la corta pista de la punta norte. La gente aplaudió el aterrizaje, llegaron al paraíso, aunque a lado y lado de la pista las casitas de material están casi todas descascaradas, las calles destapadas y polvorientas. Luego, me llegó ese olor particular cuando se abrió la puerta del avión; la sal, el dejo de la pesca fresca, el coco. Protesté: ¿todavía había que bajar del avión con escalera, tropezando con el equipaje de mano? Miré hacia mi derecha, hacia la casa de techos triangulares que es el aeropuerto, ambos puentes de abordaje colgaban flácidos del edificio mal pintado. Me ofusqué un poco. Miré al frente y vi las canoítas y las lanchas, apostadas tras el pequeño rompeolas del pescadero, la carretera de la cabecera de la pista y el islote Johnny Cay, que me pareció que había caminado hacia San Andrés y se veía gigante, y así se me traspapeló la queja previa, viendo volar gaviotas y manawares. Rápidamente mi humor se inundó de una sensación de gratitud que por poco me hace llorar. Dos aviones más arrojaban a los pasajeros sobre la plataforma sin señalizar del Gustavo Rojas Pinilla, tres tipos bajaban a los tropiezos a una viejita en su silla de ruedas por la escalera de un Airbus operado por una aerolínea que no reconocí.

Después de caminar por la rampa y de sobrepasar a los turistas colombianos que usaban el selfie stick para fotografiarse con el avión de fondo, la alta señorita que orientaba a los recién llegados me invitó a la fila saturada de pasajeros del vuelo anterior. Intenté sonreírle, pero me salió más bien una mueca frívola y seguí dirigiéndome hacia el cubículo que registra el ingreso de los residentes y raizales.

Estoy acostumbrada a parecer turista y ahora más, porque la sensación de calor no me da como para seguir el código de etiqueta local. Saludé en inglés a la agente de control de circulación y residencia, me devolvió el saludo, me dio la bienvenida y seguí a recoger mi equipaje. La banda transportadora estaba dañada y el escáner de la policía también. Caminé por el corredor del aeropuerto hacia la fila de taxis, dos hombres se pelearon por llevarme, yo pregunté el precio aclarando que soy local; no me iban a cobrar como se le cobra a un turista. El conductor, un nativo flaquísimo y altísimo se rio de mí y me mostró su incisivo de oro mientras alzaba mis dos maletas tambaleándose, di price is di siem: fifteen tousend pesos, miss!

Sigue siendo el mismo pueblo, aunque los semáforos sí que son una novedad. La calle principal desde el aeropuerto no tiene andenes aún y el Chevrolet Caprice de amortiguación exagerada, en el que vine meciéndome hasta la casa, tuvo que esquivar los mismos huecos de hace veinte años. La primera entrada a mi barrio, en el que tengo por vecinos a varios exgobernadores, es una carretera larga, contigua a la pista de aterrizaje, que más adelante acaba en un barrio de invasión y llega hasta el lado oeste de la isla. Sarie Bay es supuestamente un barrio de personas pudientes, de personalidades de la isla, gente que ocupa cargos públicos y comerciantes reconocidos, pero esa vía está apagada como hace quince años, cercada por los ladrillos crudos del muro del aeropuerto. Unos niñitos cenizos jugaban descalzos entre unos charcos que ni siquiera parecían del día, unos pelaos mayores habían dejado al lado de la carretera sus bicicletas oxidadas para asomarse hacia la pista por uno de los huecos del muro, esperando ver el despegue del siguiente Airbus. Cruzando la calle me extrañaron algunas fachadas que anunciaban habitaciones o posadas para turistas, un grupo de cuatro manes probablemente paisas, con trencitas de esas que hacen las cartageneras en la playa, caminaba desde la calle que daba a mi casa, en dirección a la peatonal, hacia el centro. En cuestión de dos horas estarán ebrios hasta la inconsciencia con vodka ordinario, pensé.

Me he distraído estas semanas haciendo lo posible por atender las largas consultas de negocios desde México, el oficio en la casa y claro, esas visitas de los vecinos del callejón. Ningún nativo. Algunos han venido a saludar, me han visto barriendo la entrada y arreglando el jardín, y, con los días, han pasado a contar alguna historia sobre mis padres. He soltado algunas lágrimas. Mi papá, cuando era radioaficionado y hacía mantenimiento a las antenas en La Loma. Mi mamá, cuando era de los rotarios, o las clases de tenis en el Club Náutico, los paseos a caballo, las idas en yate a Cayo Bolívar, los banquetes de Navidad, o mi papá como comentarista radial en un programa sabatino de salsa: «la salsa es el género, el guaguancó, el chachachá, el son bolero, son ritmos de la salsa». La señora de la esquina me recordó la visita dominical a la iglesia de San Judas, la del «patrono de los casos imposibles», mi mamá siempre repetía lo mismo. La señora se acordó de su ajiaco, admirada de lo rápido que se acababa en los bazares de semana santa, y de los años en los que fueron comerciantes. Aquí enfrente estaba siempre parqueado el Sedán aquel, que fue el único de su modelo durante mucho tiempo, y en la terraza tras el rejado blanco, la Harley Davidson de mi papá. La señora de al lado, otra de las que me vio crecer, hace tiempo viuda, me habló yo diría que con desespero en su cara de dormida, una mañana antes de las siete que salí a sacar la basura y a cortar las hojas de la sábila para un aloe. Estaba en piyama y descalza, desde su terraza llena de helechos me dijo: «¿te vas a quedar aquí? No te quedes», se disculpó con una escoba en la mano, «pero es que aquí no hay futuro». En un momento de distracción solo contesté que sí.

Tal vez tenía razón, en San Andrés lo que hay es puro presente. Recordé la ridícula emisora mexicana el día que casi me muero en el tráfico. Sentí a esa señora como a mi mamá, sufriendo por los días en que alguna empleada del servicio la había abandonado y se aburría de cargar con el peso de la casa ella sola. A mí, a pesar de todo, me parece poco.

[Continúa…]

Sobre la autora:

Cristina Bendek nació en la isla de San Andrés en octubre de 1987. Su novela Los cristales de la sal fue reconocida con el Premio de Novela Elisa Mújica 2018 de Idartes y Laguna Libros. La protagonista y narradora, Verónica Baruq, es una mujer raizal de 29 años que, después de vivir por un tiempo lejos de San Andrés y de Colombia, regresa para cuestionar su relación con la isla. Esta novela ha sido traducida al inglés como Salt Crystals, y al portugués como Os cristaes do sal. En su Instagram, entre otros adjetivos, Cristina se describe a sí misma como caribeña, escritora y nerd.

Si te anima adquirir este libro, puedes seguir este enlace.

Lee también en Diario de Paz Colombia

Diario de Paz Colombia

es un proyecto liderado

por Koleia Bungard.

Conoce más sobre su trabajo

y apóyala en

https://diariodepaz.com/koleia-bungard/