Este contenido hace parte de una ruta literaria por el cuento colombiano. ¿Quién fue Eduardo Pachón Padilla y cuáles fueron sus aportes al estudio de este género literario? ¿Has leído algunos de los cuentos incluidos en sus antologías? Disfruta de esta primera estación en un viaje detallado hacia el cuento en nuestro país.

Por Juan Hernández Gutiérrez* [Alemania]

En un artículo anterior decíamos que los colombianos leemos poco comparado con los países iberoamericanos, poquísima literatura nacional (novelas, sobre todo) y más bien nada de cuento colombiano. También hablamos de que una forma para cambiar esa indiferencia es saber quiénes son nuestros cuentistas y cuáles son sus obras más representativas.

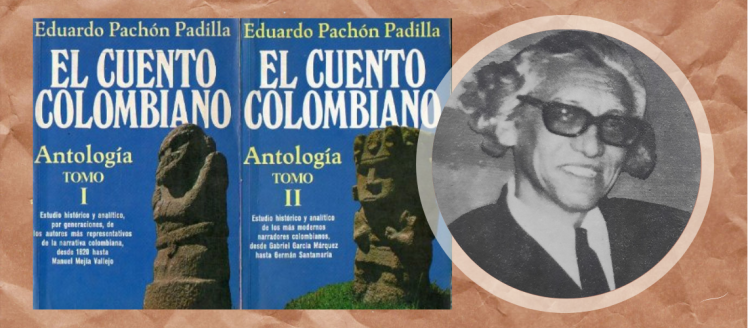

Bueno, y entonces ¿por dónde comenzamos? Podríamos seguir la misma lógica que se usa para encontrar el significado de una palabra: consultar un diccionario. Desde luego que no vamos a buscar cuentos en un diccionario; lo que sí podemos hacer es darle un vistazo a una selección, una colección, un punto de entrada, una puerta de ingreso para conocer nuestros cuentos y cuentistas. Pues bien, llegó la hora de hacer nuestra primera parada en esta ruta por la cuentística nacional: El cuento colombiano de Eduardo Pachón Padilla, la primera y quizás la más importante antología del siglo pasado en nuestro país.

Eduardo Pachón Padilla

Vamos por partes. Lo primero es conocer un poquito sobre Eduardo Pachón Padilla (1920-1994). Este abogado de profesión y samario de nacimiento dedicó la mayor parte de su vida a conocer en detalle y profundidad nuestra literatura. Fue profesor universitario de literatura en lengua española, crítico literario para la Radiodifusora Nacional de Colombia, el periódico El Siglo y las revistas Bolívar, Letras Nacionales y el Boletín Cultural y Bibliográfico, siendo este último el lugar donde apareció “Alborada rota” (1979) su único cuento publicado. Falleció días después de cumplir 74 años dejando un libro inédito de cuentos llamado Más allá de ciudad y un estudio inacabado sobre la historia de la novela colombiana para Colcultura.

Sin embargo, como lo afirma el escritor Germán Santamaría en una nota publicada para El Tiempo en noviembre de 1994, Pachón Padilla fue el Gran Antologista del cuento colombiano, título bien ganado después de leer unos 30.000 relatos cortos colombianos durante más de 50 años. Su legado es la más extensa y completa antología de la cuentística nacional hasta la década de los ochenta del siglo XX.

Sus inicios como antologador

Ahora los invito a observar cómo fue que Pachón Padilla se convirtió en el pionero, el arqueólogo y, por qué no, el Adán de las antologías de nuestra narrativa corta (calma gente que pronto conoceremos a nuestra Eva de las antologías del cuento).

Todo inició entre los años 1949 y 1950, cuando trabajaba en la Radiodifusora Nacional. Durante esa época tuvo un programa en la Radio Nacional, todos los jueves a las 9 de la noche. Allí presentaba brevemente a un cuentista colombiano y Bernardo Romero Lozano prestaba su voz para leer uno de sus cuentos más representativos. Durante este periodo, el programa tuvo 26 emisiones, la primera fue dedicada a Eduardo Arias Suárez y su cuento “Guardián y yo”. Esa fue la semilla primigenia de sus antologías.

Años más tarde, en 1958, el Ministerio de Educación le propuso trabajar en una selección de cuentos de toda la narrativa corta escrita en el país. Pachón Padilla aceptó la propuesta y durante un año se dedicó al proyecto. Para ello, tomó los 26 cuentistas presentados en su programa de radio una década atrás y sumó otros 13 cuentistas. El resultado fue publicado en 1959 bajo el nombre Antología del cuento colombiano. De Tomás Carrasquilla a Eduardo Arango Piñeres. 39 autores. Esta selección agrupó en tres categorías a los 36 hombres y 3 mujeres cuentistas: precursores, contemporáneos y sin libros, publicados con un breve comentario biográfico de cada escritor. El primer cuento que aparece es «¡A la plata!» (1901) de Tomás Carrasquilla, y el último «¿A dónde va Mr. Smith?», de Eduardo Arango Pineres. Esta selección fue la primera antología nacional en realizarse en el país.

Pero su labor de antologista no terminó allí. En 1973 retomó la idea de una antología. Durante un año revisó su nómina de cuentistas antologados, descartó algunos, agregó otros y aumentó la selección a 44 escritores. Con el apoyo del Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura), publicó en 1974 Cuentos colombianos: desde Tomás Carrasquilla hasta Helena Araújo. En cuatro tomos ordenó los 44 escritores de forma cronológica, con una introducción general para cada tomo, un comentario breve sobre cada autor y una sección de bibliografía con todos los libros de cuentos publicados hasta 1970. La antología inicia con el cuento «¡A la plata!» (1901) de Tomás Carrasquilla y termina con el «Buitrón» (1970) de Helena Araujo.

Cinco años más tarde, la editorial Plaza y Janes le propuso hacer una nueva antología del cuento nacional. Pachón Padilla aceptó y durante un año preparó una nueva selección de 52 escritores. El resultado fueron dos tomos publicados en 1980 con el nombre El Cuento Colombiano, la cual fue expandida en 1985 con un tercer tomo llamando El cuento colombiano contemporáneo, que incluyó 11 escritores nóveles.

Su antología maestra: El cuento colombiano de 1980 y 1985

Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué iniciar por esta antología? Para empezar, es el resultado de varias décadas de trabajo, de dos ediciones previas que recogieron la obra de 56 escritores y de muchas páginas leídas por el pionero, arqueólogo y mayor conocedor del cuento en el país. También es la selección de cuentos y cuentistas más extensa y detallada realizada a lo largo del siglo XX. Estamos hablando de la más dura de las duras antologías hechas en el país hasta la fecha, la Antología con A mayúscula.

Pero este libro no solo es una recopilación de 66 escritores y sus textos divididos en tres tomos; es una selección a la que se le da a la narrativa corta una biografía, una cronología y un contexto histórico.

Primero, incluye un análisis detallado de la evolución de cuento colombiano desde las épocas precolombina, colonial y republicana hasta el último cuarto del siglo pasado.

Segundo, además de dar este contexto general, también se toma la tarea de contarnos un poco sobre las vidas, obras e intereses de cada uno de los escritores que allí aparecen y, como si fuera poco, los agrupa en diferentes generaciones que van desde mediados del siglo XIX hasta la década de los 70 del siglo XX.

Tercero, presenta una extensa bibliografía de los libros de cuentos publicados en el país, selecciones, antologías y textos críticos sobre el tema. Cuarto y como ñapa, sugiere varios tipos de cuentos para el siglo XX según su temática, punto de partida para futuras antologías y antologadores. Al que quiera más, que le piquen caña.

Finales del siglo XIX

Para Pachón Padilla el cuento se inaugura en Colombia a mediados del siglo XIX con “Una ronda de Don Ventura Ahumada” publicado en 1858 y escrito por el cundinamarqués Eugenio Díaz, el mismo autor de la novela Manuela (1866). Díaz nos cuenta la historia del Alguacil Ahumada y sus dragonianites, quienes buscan al Hermano Serafín fugado del monasterio Jesuita. La trama gira en torno a las aventuras que debe pasar la guardia civil en la noche bogotana para encontrar al fugitivo: tahúres, vagabundos, estudiantes, hombres de negocios y demás misterios que habitan San Victorino, el Puente del Carmen, la Calle de Carrera y demás espacios de la Bogotá de aquella época. Este es el primer intento de relato corto policial del país donde el representante de la autoridad es el personaje principal del relato.

La antología continúa con otro par de relatos de finales del siglo XIX: “Luz y sombra” de Soledad Acosta de Samper, y José María Rivas Groot con “La hora exacta”, cuentos que antecederán a los precursores del cuento nacidos en Antioquia y que publicarán sus mejores textos cortos a comienzos del siglo XX.

El primero de ellos es Tomás Carrasquilla con su cuento “¡A la plata!” (1901), donde se narra el drama de Caratejo cuando es reclutado como soldado para luchar en la Guerra de los Mil Días, las necesidades que pasa su familia y la tragedia doméstica tras su regreso de la guerra. Es un cuento difícil de leer y tal vez por eso Pachón Padilla afirma que Carrasquilla es mejor novelista que cuentista. De todas formas, a pesar de que este cuento no sea el mejor de su producción, no le resta méritos para decir que Carrasquilla es uno de los precursores de este género en Colombia.

El siglo XIX se cierra con otros dos escritores antioqueños cuyas obras tienen mejor suerte en el criterio de Pachón Padilla. “Que pase el aserrador” de Jesús del Corral (1914) y Efe Gómez con “La tragedia del minero” (1923). Ambos nos muestran el mundo de la colonización antioqueña, la minería con sus miserias y explotación de los recursos naturales. Ambos lo narran con mucho humor y sátira, pero sin caer en la denuncia social. El cuento de Gómez es un gran texto escrito por un escritor subvalorado del que deberían leerse más de sus relatos publicados solo hasta los años cuarenta del siglo pasado: Almas rudas (1943), Retorno (1944) y Guayabo Negro (1945).

Primera mitad del siglo XX

Según Pachón Padilla, el cuento alcanza su madurez a lo largo del siglo, amplía sus temáticas y formas de ser escrito. Este siglo inicia con otro muy buen relato, uno de esos a los que se podría poner la etiqueta de clásico según el antologador: “La muerte en la calle” del barranquillero José Félix Fuenmayor, autor de la novela Cosme (1929). Su único libro de relatos fue publicado tras su muerte en 1967 con el mismo nombre de su cuento. Es narrado en primera persona con un lenguaje sencillo nos cuenta su pasado, sus desgracias, sus sufrimientos, su historia de vida mientras agoniza. Un cuento que se centra más en el mundo interior del personaje que en su ambiente. Este relato inicia la tradición del cuento sobre el habitante de calle.

Durante estos años varios escritores empezaron a especializarse en el cuento, por lo cual podemos decir que aparecen los primeros cuentistas de tiempo completo. El caldense Adel López Gómez está en la colección con “El brazo cortado”, un cuento donde conocemos la historia de Teodardo, un colono de la cordillera que pierde un brazo y no descansa hasta que su verdugo pague por ello. Un relato de ojo por ojo, de venganza. Tal vez López no sea el más talentoso, pero el título del más prolífico de todos con 12 libros de cuentos no se lo quita nadie.

Otros de estos cuentistas son el santandereano Jesús Zárate Moreno y el quindiano Eduardo Arias Suárez. Arias Suárez con “Guardián y yo” pertenece a la tradición de cuentos sobre el habitante de la calle; esta vez no nos cuentan la agonía del hombre, sino la hermandad de éste con su perro hasta las últimas consecuencias. En su relato “La cabra Nubia”, Zárate nos cuenta la historia de un pícaro que compra una cabra y logra venderla tres veces, todo ello enmarcado en el mundo rural y narrado con un gran sentido del humor e ironía.

“El regreso” de Arturo Laguado marcó el camino para el relato fantástico y extraño en nuestra literatura con su personaje el profesor Morris, su familia y un viaje en el tiempo. Clemente Airó, un español de nacimiento y colombiano por adopción fue una voz fresca, diferente e innovadora en la forma de contar historias. Otro relato sobre el habitante de calle, pero con un narrador infantil, travieso, sin tapujos, que nos lleva de la mano por su vida en la calle: no agoniza ni sufre, sino que disfruta esa vida que le tocó.

También vale la pena destacar otros cuentos que desde la denuncia social retrataron el mundo cruel que muchos colombianos aún padecen: la colonización de la selva en “El enganche” del santandereano Tomás Vargas Osorio, el contrabando caribeño en “contrabandistas” de José Francisco Socarrás y el problema de la tierra en “Porvenir” del bogotano Antonio García Nossa. Estos cuentos están emparentados con varias novelas de nuestra literatura como La vorágine de José Eustasio Rivera, La casa de vecindad de Osorio Lizarazo, Tóa de Uribe Piedrahita y Las estrellas son negras de Arnoldo Palacios.

Junto a Fuenmayor, merecen mención especial cinco relatos: “La metamorfosis de su Excelencia” de Jorge Zalamea, Hernando Téllez con “Sangre en los jazmines”, el cuento “El círculo” de Elisa Mújica, “En un lugar de las Indias” del santandereano Pedro Gómez Valderrama y “La venganza” del antioqueño Manuel Mejía Vallejo. De los primeros tres ya hablamos en otro artículo, así que aquí van los dos restantes.

Gómez Valderrama aparece con un relato de estilo qué tal si…: ¿qué pasaría si Miguel de Cervantes viene a las Américas como corregidor de Cartagena de Indias? Esa es pues la trama, todas las aventuras y desventuras del autor de El Quijote en la América Hispánica donde se lo consume el trópico y la escritura se va para el carajo. Este cuento y sus seis libros de relatos cortos demuestran que Gómez Valderrama es un maestro de la ficción histórica y fantástica, uno de los cuentistas consagrados de nuestro país.

El cuento de Mejía Vallejo tiene un inicio increíble y un final brutal. Un narrador que va construyendo los detalles, pensamientos, sensaciones y eventos que dieron origen a un odio hacia el padre ausente que desembocará en una venganza implacable justo en el día señalado por el destino. Es una clase magistral para escribir un cuento. Sus nueve libros de cuentos lo convierten en otro de los grandes, enormes, de los mausoleos de este género en Colombia.

Segunda mitad del siglo XX

El segundo tomo inicia con la Generación del 55, la cual es para Pachón Padilla la más importante de nuestra literatura y la de todo el continente; es la promoción de los primeros escritores universales.

El tomo comienza con “La siesta del martes” de Gabriel García Márquez, texto que hace parte de su libro Los funerales de la Mama Grande (1962). Una historia de duelo ambientada en Macondo, con la violencia como telón de fondo, donde una madre y su nieta van a averiguar lo que ocurrió con Carlos Centeno Ayala, un ladrón para todos los chismosos del pueblo, pero un hijo y un padre para sus parientes. Para Pachón Padilla, García Márquez es el mejor cuentista colombiano de todos los tiempos.

Dejando por fuera a Gabo, el podio de cuentistas de esta generación lo integran el magdalenense Álvaro Cepeda Samudio, el antioqueño Gonzalo Arango y el bogotano Nicolás Suescún. Solo dos libros le bastaron a Cepeda Samudio para ser un cuentista único y novedoso en la literatura nacional, y ejemplo de ello es “Todos estábamos a la espera”, una historia cotidiana de alguien que espera, no sabemos exactamente qué, pero el encanto del relato es la forma como se narra esta anécdota cotidiana de forma fragmentaria, con un narrador plural, con muchos detalles sensoriales y fuera de Colombia.

Gonzalo Arango fue otro de los cuentistas vanguardistas nacionales. Su relato “Soledad bajo el sol” relata el conflicto que genera la presencia de un burdel en un pueblo sin historia, pero lleno de histeria: la moral del pueblo lleva a que esta trama dividida en cinco partes tenga un desenlace trágico en su plaza principal. “Un nuevo día” de Nicolás Suescún es una muestra de un estilo sencillo con diálogos excepcionales que narran un día cualquiera en la vida de una pareja que no se aguanta el uno al otro, pero no tienen más remedio que soportarse. Suescún es de los pioneros en el cuento urbano y de lo cotidiano, uno de los más destacados del país con cinco libros.

Esta generación tiene muchos escritores y cuentos reconocidos: “¿A dónde va Mr. Smith?” de Eduardo Arango Piñeres con una trama fantástica de un hombre que parecía ser inexistente y que al finalizar el día descubre la razón de su tragedia. El chocoano Carlos Arturo Truque con “El día que terminó el verano”, donde nos muestra la vida dura del campesino afrocolombiano y esa dualidad entre la desconfianza y el deseo que trae la presencia de una mujer en su vida. El cartagenero Germán Espinosa con “La alcoba”, un cuento extraño, de misterio, sobre un diálogo entre los vivos y los muertos. Antonio Montaña con “Aire turbio”; “El día que enterramos las armas” de Plinio Apuleyo Mendoza y Arturo Alape con “las muertes de Tirofijo” son tres cuentos sobre la Violencia desde tres perspectivas diferentes: la víctima, el desmovilizado y el mito revolucionario. Otros escritores de esta generación que aparecen en la antología son: Eutiquio Leal y Darío Ruiz Gómez.

El resto del tomo dos y el tercero se centran en los escritores de la Generación del 70, la más amplia, más diversa, pero opacada por un meteorito llamado Gabo. A pesar de eso, esta generación es tan buena que podríamos hacer una nómina extensa de cuentistas de tiempo completo. Dentro de los pioneros en publicar sus primeros libros en los años sesenta son: la atlanticense Fanny Buitrago, el chocoano Óscar Collazos y el bogotano Luis Fayad. Los tres, aparte de ser novelistas, son figuras centrales del cuento en el país.

Buitrago es una de las voces más frescas, rebeldes y críticas como lo demuestran sus nueve libros de relatos y su cuento “Mammy deja el oficio”, un retrato impecable del clasismo y ridiculez de clases privilegiadas a través de las vidas de las mujeres. Collazos, con nueve libros de cuentos, es otro renovador, vanguardista de la narrativa corta, con una voz diferente que dibuja por vez primera el mundo adolescente, sus preocupaciones, su música y su necesidad de migrar a otras partes como lo demuestra su cuento “Son de máquina”. “Un cuento para Manolo”, de Fayad, narra el mundo de lo marginal, la miseria y la violencia del mundo bogotano a través de personajes memorables dispersos en cinco libros de relatos.

Otros de los cuentistas publicados en los años setenta son Andrés Caicedo con “Tropa brava”, relato sobre las andanzas de la juventud y el crimen en Cali que termina teñido violencia y represión; el mismo tema lo aborda “Después de sábado” el autor Umberto Valverde, pero desde el mundo juvenil y marginal caleño que termina con migración. En “Cosas de hombres”, el sucrense Julio Mercado Romero también habla de la adolescencia, pero de cómo el amor y el sexo llevan de la mano a su personaje por esa transición de la niñez a la juventud. Los tres son tremendos cuentos.

“El Festín”, del tolimense Policarpo Varón, otro de los cuentistas consagrados de esta generación con 5 libros, nos habla de una querella en el bar de un pueblo de provincia que termina en un festín para los gallinazos; una metáfora de la violencia y el abuso policial hacia las víctimas. Otros cuentos que abordan la violencia son: “Tu sangre, muchacho, tu sangre” del tolimense Germán Santamaría, “Templanza Laspriella” del valluno Gustavo Álvarez Gardeazábal y el cundinamarqués Milcíades Arévalo con “Las otras muertes”, donde se aborda la violencia urbana de las ejecuciones extrajudiciales en los barrios periféricos.

También hay relatos de amor con locura como “El ritmo del corazón” de Marco Tulio Aguilera Garramuño, o como el de Hugo Ruiz “Una mujer viene todas las noches”, sobre el amor más allá de la muerte; o la historia de una despedida a causa del desamor en “Días negros como viejos hierros” de José Luís Garcés Gonzáles, cuentista cordobés con ocho libros publicados. Además, hay relatos fantásticos como “Neuronita”, de Armando Romero y “Es muy lenta la espera” de Carlos Orlando Pardo, donde un joven nos narra ese momento significativo en su vida en que, cuando estaba a punto de ser reclutado para la tropa, se convirtió en fotografía; una joya de relato que hace parte de los ocho libros escritos por este cuentista tolimense.

Para cerrar, dejamos los más jóvenes y destacados de esta generación que publicaron sus libros en la década de los ochenta: el cartagenero Roberto Burgos Cantor y el samario Ramón Illán Bacca, dos de los mejores cuentistas de fin del siglo pasado con seis libros publicados cada uno.

Ambos narran el mundo urbano del caribe contemporáneo con una escritura impecable e innovadora. Burgos Cantor en “Esta noche de siempre” nos muestra los sueños, la miseria y la discriminación de la que son víctimas los habitantes del barrio Bruselas en la ciudad puerto a través de la historia de Ray y los aspirantes a boxeadores. “Si no fuera por la zona, caramba”, de Bacca, aborda el tema de la masacre de las bananeras desde un homenaje que hace la elite local al general héroe alternándolo con recortes de periódico, canciones y testimonios de testigos que cuentan la matanza que allí ocurrió. Dos relatos magníficos para cerrar esta primera parada en nuestra ruta por el cuento de la mano de Eduardo Pachón Padilla.

Próxima parada

Dicen los que saben que toda presencia en una antología también implica ausencias. La cuentística nacional fue tan rica en la segunda mitad del siglo pasado que muchos escritores son solo mencionados o no aparecen en la antología: José Ramón Mercado, Marvel Moreno, René Rebetez, Albalucía Ángel, Fernando Cruz Kronfly, Alonso Aristizábal, Ricardo Cano Gaviria, Elkin Restrepo, Hugo Niño, Julio Olaciregui, José Chalarca y R.H. Moreno Durán. Con algunos de ellos nos encontraremos más adelante en nuestra próxima parada: Luz Mary Giraldo con dos antologías sobre los cuentistas del último cuarto del siglo pasado.

¿Qué libro de cuentos nos recomiendas?

Nos leemos en los comentarios.

*Juan Hernández Gutiérrez es politólogo colombiano y reside en Alemania. Disfruta de la lectura, en especial si es latinoamericana. Dice que también le gusta escribir, en particular historias enfocadas “los ofendidos y humillados en las periferias de este nuevo mundo feliz globalizado”. Es miembro del Club de Lectura desde noviembre de 2020.

Del mismo autor: